Chapitre 23

Greffes et Transplantations

I – lntroduction

A— Généralités

Depuis

la première transplantation rénale en 1956, les transplantations d'organes ont bénéficié

de progrès remarquables dans les techniques chirurgicales, les connaissances

des systèmes d'histocompatibilité et les traitements immunosuppresseurs. Les

indications des transplantations se sont peu à peu précisées, de sorte que ce

traitement est aujourd'hui couramment pratiqué en cas de défaillance

irréversible d'un organe ou d'un tissu. A titre d'exemple, on pratique chaque

année en France près de 2000 transplantations de rein, 600 transplantations de

cœur, 500 transplantations de foie et près de 800 greffes de moelle osseuse.

Les durées de survie du transplant se sont remarquablement accrues à moyen

terme : 90% à 1 ans, et 70% à 5 ans pour les transplantations rénales et

cardiaques, mais l'évolution à long terme (10 à 20 ans) pose encore de nombreux

problèmes non résolus.

B— Définitions

Le

terme transplantation désigne le prélèvement d'un organe sur un donneur

et son implantation chez un receveur avec rétablissement de la continuité

vasculaire (Ex : cœur, poumon, foie, rein).

Le

terme greffe est utilisé pour des tissus lorsqu'il n'y a pas

d'anastomose vasculaire (greffe de moelle, greffe de cornée).

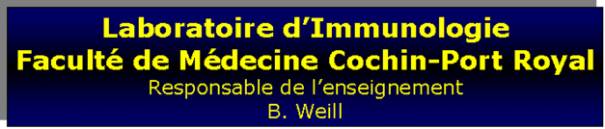

On

parle d'autogreffe lorsque le donneur et le receveur sont le même

individu, de greffe syngénique lorsqu'il sont génétiquement identiques

(jumeaux monozygotes), d'allogreffe lorsqu'il sont génétiquement

différents mais de la même espèce et enfin de xénogreffe lorsqu'ils

appartiennent à des espèces différentes.

La

transplantation est orthotopique si l'organe est implanté chez le

receveur dans la position anatomique qu'il occupait chez le donneur. Dans le

cas contraire, il s'agit d'une transplantation hétérotopique.

Figure

1 :

La réaction de rejet est contrôlée par la relation génétique entre le donneur

et le receveur.

Figure :

Immunologie, I. Roitt, 1994 , DeBoeck Université

Le devenir du transplant dépend essentiellement de

la réaction immunologique du receveur vis-à-vis d'antigènes de transplantation

propres du donneur et portés par le greffon. Parmi les substances antigéniques faisant

l'objet d'un polymorphisme au sein de l'espèce, la transplantation a permis

d'identifier un ensemble d'antigènes tissulaires codés par des gènes alléliques

définissant des systèmes d'histocompatibilité :

- Les

groupes sanguins ABO et Lewis

- Le complexe

majeur d'histocompatibilité codant les molécules de classe I et II du CMH

- Les

antigènes mineures d'histocompatibilité codant des superantigènes (MLS)

La réaction immunologique du receveur dirigée

contre les antigènes portés par le greffon met enjeu

- des cellules T

- des

Ac

La réaction immunologique va induire des lésions

tissulaires et des perturbations des fonctions biologiques du transplant

décrites sous le nom de réaction de rejet. Le rejet peut

être suraigu, aigu ou chronique. Lorsque le

receveur est incapable de rejeter un greffon allogénique, à la suite d'un

déficit immunitaire pathologique ou thérapeutique, et si ce greffon contient

des lymphocytes T, ces derniers peuvent reconnaître les Antigènes du receveur

et induire une réaction du greffon contre l'hôte (GVH : Graft versus host

reaction).

II – Aspects

cliniques de la transplantation

A — Donneur

II existe deux types de donneurs

Donneurs vivants

Moelle osseuse, rein

Donneurs en état de mort cérébrale

Tous les autres prélèvements.

Chaque donneur fait l'objet d'un typage ABO,

Rhésus, HLA-A, B, DR ainsi que des examens destinés à éviter la transmission

d'infections : HBV, HCV, HIV, HTLV, CMV.

Les

règles de sélection du receveur sont un compromis entre

- Les

facteurs immunologiques

- Le

caractère plus ou moins urgent de la transplantation

- Le

délai de conservation de l'organe

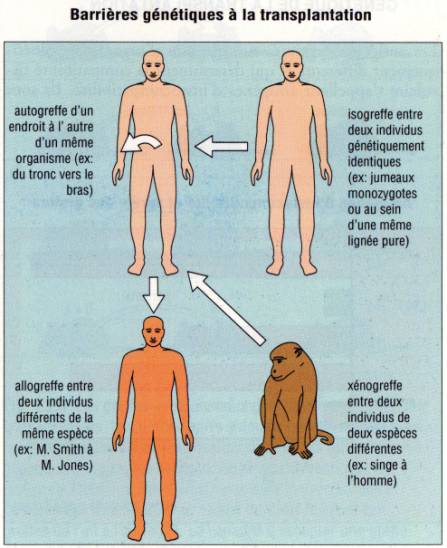

Les

transplantations d'organes sont toujours faites en compatibilité ABO. On évite

ainsi les lésions du greffon dues aux anticorps naturels anti-A et anti-B. On

réalise un cross-match lymphocytaire destiné à rechercher la présence d'Ac

anti-HLA dirigés contre les antigènes du greffon et produits par le receveur

après grossesse, transfusion sanguine ou greffe. Un cross-match positif est une

contre indication à la transplantation d'organe.

Bien

que le pourcentage de survie du greffon à long terme augmente légèrement en

fonction du nombre d'identités HLA-A, B, DR entre donneur et receveur, les incompatibilités

au niveau des produits de ces locus ne sont jamais une contre indication à la

transplantation d'organe. Les greffes de moelle osseuse sont le plus souvent

pratiquées entre frère et sœur génotypiquement HLA identiques, sans tenir

compte des groupes sanguins ABO. 0n peut utiliser des donneurs semi-identiques

et surtout des volontaires non apparenté phénotypiquement identique ou très

proches du receveur, avec identité des gènes de classe II et si possible une

réaction lymphocytaire mixte faible ou nulle.

Figure 2 :

Cross-match lymphocytaire.

Figure :

Immunologie, JP. Revillard, 1994 , DeBoeck Université

B — Conditionnement du greffon

Les organes sont débarrassés du sang qu'ils

contiennent par lavage à 40°C avec une solution tamponnée de composition proche

de celle du milieu intracellulaire. Les organes peuvent alors être conservés

quelques heures (4 à 6 heures pour le foie et le cœur, 30 heures pour le rein).

Les suspensions de cellules hématopoïetiques

destinées aux greffes de moelle peuvent faire l'objet d'un conditionnement

particulier : Elimination ou séparation de différents types cellulaire grâce à

des Ac monoclonaux par exemple. Ces méthodes sont utilisées pour éliminer des

cellules tumorales dans les autogreffes de moelle et pour diminuer la

contamination en lymphocytes T matures dans les allogreffes. Les allogreffes de

moelle appauvrie en cellules T matures induisent moins de réaction de greffon

contre l'hôte mais semblent être moins efficaces pour la prévention des

rechutes de leucémies.

C — Devenir du greffon chez le receveur : Rejet et GVH

1 — Greffe de cellules souches

hématopoïétiques

Autogreffes de moelle

osseuse

S'adressent

à des malades atteints de différentes formes de cancers métastatiques ou de myélomes

résistants aux autres traitements. On réalise un prélèvement de moelle osseuse

qui sera congelé après élimination des cellules tumorales. Le malade est alors

traité par radiothérapie/chimiothérapie à dose léthale ou supraléthale puis on

lui re-injecte sa propre moelle. Le délai de reconstitution hématopoïétique est

comparable à celui d'une allogreffe mais il n'y a évidemment pas de réaction du

greffon contre l'hôte.

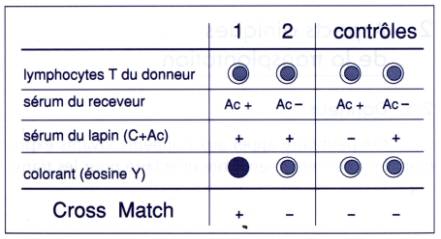

Allogreffes

Dans

l'immense majorité des cas, les allogreffes de moelle osseuse sont réalisées

chez des malades atteints de leucémies aiguës ou chroniques chez des sujets

âgés de moins de 50 ans en première rémission. Ces malades sont soumis à un

protocole d'immunosuppression

majeure associant irradiation totale et chimiothérapie immédiatement avant la

greffe. La reconstitution hématopoïétique puis immunologique est progressive.

Elle peut être accélérée par administration de facteurs de croissance. Le

déficit en anticorps est corrigé par un traitement substitutif par lgIV.

Les principales complications de ces greffes sont

la survenue de réaction du greffon contre l'hôte, d'infection et de tumeurs. La

réaction aiguë du greffon contre l'hôte se caractérise par de la fièvre, des

manifestations cutanées (érythrodermie), une hépatite cholestatique (ictère) et

des lésions intestinales (diarrhées). A l'examen, on note une splénomégalie et

des adénopathies. Ces formes aiguës sont en général réversibles après

administration d' immunosuppresseurs.

Les

GVH chroniques induisent des signes cutanés, hématologiques et des

manifestations auto-immunes par activation polyclonale des lymphocytes B.

Les

infections sont des infections opportunistes à virus du groupe de l'herpès, des

bactéries encapsulées ou des protozoaires. Des lymphomes B souvent associés au

virus d'Epstein-Barr peuvent apparaître sous immunosuppression intensive ou

dans le cadre d'une GVH chronique.

Figure

3 :

Méthode de conditionnement du receveur avant greffe de moelle.

Figure :

Immunologie, JP. Revillard, 1994 , DeBoeck Université

2 — Autres greffes de tissus

Les greffes de cornée

Relativement

bien tolérées, elle peuvent néanmoins donner lieu à des réactions de rejet avec

kératites et opacification par infiltration cellulaire de l'endothélium. Elles ne

nécessitent qu'un traitement corticoïde local par collyre.

Les greffes de peau allogéniques

Le

rejet se caractérise par un épaississement et une induration au jours 7 par

infiltration peri-vasculaire du derme par des cellules mononucléées puis d'une

nécrose au jour 10 suivie de l'élimination du greffon. Elles sont surtout

utilisées pour aider la cicatrisation des brûlures étendues grâce à leur apport

de facteurs trophiques pour Pépidermisation. En cas de brûlure peu étendue, on

peut réaliser des greffes autologues qui ne sont pas rejetées. Dans aucun de

ces deux cas on administre de traitement immunosuppresseur.

Les greffes d’os humain et les greffes valvulaires de porc

Elles

ne donnent pas lieu à un rejet immunologique car elle ne comportent pas de tissu

immunogénique : Le tissu vivant de l'os (ostéoclastes, ostéoblastes, vaisseaux,

moelle) est détruit et seule la matrice protéino-calcique est utilisée. Les

valvules cardiaques de porc sont traitées par des agents qui détruisent les

cellules et dénaturent les protéines de surface immunogènes. Ces tissus n'étant

pas immunogéniques, aucun traitement immunosuppresseur n'est administré.

3 — Principales indications des greffes

de tissus

Allogreffes de cornées

- Cornées non inflammatoires

(90 % des cas, 90-95 % succès)

. œdème cornéen

(pseudophaque)

. malformation

(kératocône)

. séquelles traumatiques

. séquelles infectieuses

(herpès)

- Cornées

hypervascularisées (10 % des cas, 50 % de succès)

amélioration par : greffons

HLA compatibles, traitement immunosuppresseu

- Urgence en cas de

perforation de la cornée

Allogreffes cutanées

Grands brûlés (surface

> 50 %, 3' degré)

Couverture transitoire par

allogreffe :

. permet la survie

. rejet après 10-20 jours

. remplacement par

autogreffe, allogreffe en culture

ou sandwich d'autogreffe à

large maille avec allogreffe

Allogreffes osseuses

- Pertes de substances

segmentaires :

. résection de tumeurs

malignes osseuses

. traumatismes majeurs

. changement de prothèses

avec dégâts majeurs

- Comblements de cavités :

. tumeurs bénignes

. reconstruction du cotyle

pour arthroplastie

. traumatismes

épiphysaires

. comblement pour fusion

en compression (dèses, ostéotomies)

Allogreffes vasculaires

- Allogreffes artérielles (aorto-iliaques

ou distales) :

. infection de prothèses

vasculaires (aorte : mortalité diminuée de 40 à 13%)

. revascularisation

distaie (ischémie sous-poplitée) en l'absence de veine

autologue

- Allogreffes veineuses

(stripping) :

. revascularisation distale

(ischémie sous-poplitée) en l'absence de veine

autologue

. accès vasculaire pour

hémodialyse (fistules artério-veineuses)

. maladie de Lapeyronie

Allogreffes valvulaires cardiaques

- Avantages par rapport

aux valves mécaniques ou aux xénogreffes :

. meilleure performance

hémodynamique, absence d'hémolyse

. absence de traitement

anticoagulant prolongé

. meilleure résistance à

l'infection

. longévité supérieure à

celle des xénogreffes

- Indications privilégiées

:

. infection valvulaire

(Osier)

. remplacement de prothèse

infectée

. enfant (traitement

anticoagulant mal toléré)

4 — Le rejet allogénique

Contrairement à un certain nombre de greffes

tissulaires, toutes les transplantations d'organes allogéniques sont soumis à

un traitement immunosuppresseur, maintenu tant que le transplant demeure

fonctionnel. Les doses d'immunosuppresseur seront progressivement diminuées au

cours du temps (phénomène d'adaptation du greffon) mais jamais interrompus.

Le rejet suraigu

II

est exceptionnellement observé. Il est dû à la présence d'Ac d'alloimmunisation

anti-HLA chez le receveur. Il se manifeste dans les minutes qui suivent le

rétablissement de la continuité vasculaire par un infarctus du transplant. L'un

des mécanismes de ces rejets suraigus est la fixation sur l'endothélium

vasculaire d'Ac d'allo-immunisation anti-HLA chez le receveur. Ces rejets sont

évités par la pratique systématique du cross-match lymphocytaire. Des rejets

suraigus peuvent néanmoins survenir en l'absence d'Ac préformés détectés par le

cross-match lymphocytaire.

Le rejet aigu

II survient à partir du 4éme jours après la

greffe et se traduit par des signes généraux (fièvre, malaise), des signes

fonctionnels ou biologiques qui dépendent de l'organe transplanté :

hypertension artérielle, oligourie, élévation de lacréatinine dans le cas d'une

greffe de rein.

Le mécanisme essentiel est une infiltration du

greffon par les cellules T du receveur avec réaction immunitaire à médiation

cellulaire. La biopsie du transplant montre l'infiltration péri-vasculaire de cellules mononucléées.

On observe en outre une augmentation des antigènes de

classe II du CMH sur l'endothélium du greffon consécutive à la production

locale de cytokines (IFN-g). Les crises de rejet aigu constituent

une urgence médicale. Leur réversibilité dépend de la précocité de leur

traitement.

Le rejet chronique

II

se traduit par la détérioration lente, progressive et irréversible du greffon.

Les lésions histologiques associent une fibrose péri-vasculaire et

interstitielle et des lésions vasculaires.

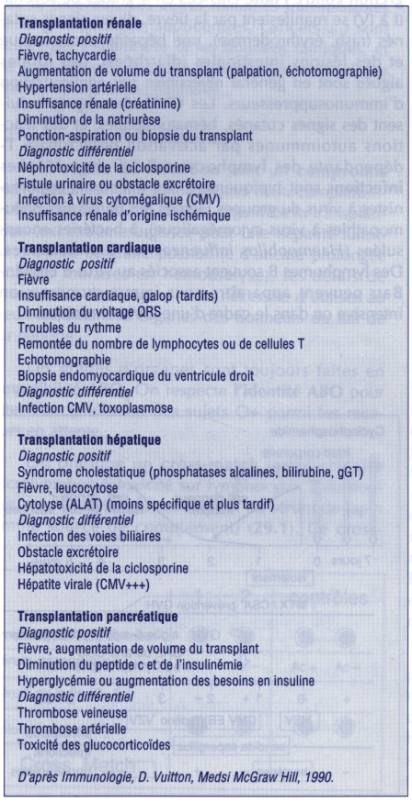

Figure

4 :

Diagnostic du rejet aigu en transplantation d’organe.

Figure :

Immunologie, JP. Revillard, 1994 , DeBoeck Université

III – Immunologie du

rejet d’allogreffe

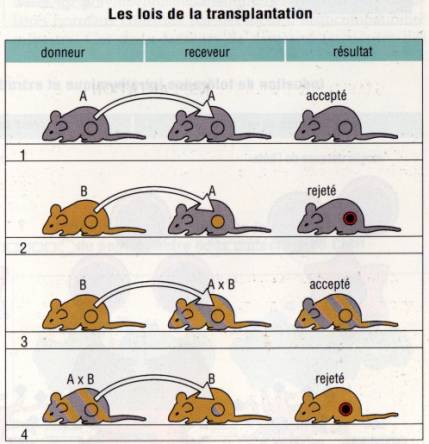

A — Modèles animaux : lois de la transplantation

L'utilisation de lignée de souris consanguines,

homozygotes au niveau du CMH, a permis de réaliser des observations connues

sous le nom de lois de la transplantation, qui s'appliquent aux animaux non traités

par des immunosuppresseurs.

1 — Transplantation d’organe ou de tissu

Les greffes entre deux souris d'une même lignée

(ayant le même CMH) n'induisent pas de rejet.

Les

greffes entre deux lignées incompatibles au niveau de leur CMH induisent un rejet

aigu constant en 8 à 10 jours. Une deuxième greffe du même donneur est rejeté

de façon accélérée (5 à 6 jours) ce qui traduit l'induction d'une mémoire

immunitaire spécifique des Ag du CMH du donneur.

Les

greffes de chaque lignée parentale a un hybride FI de première génération sont

acceptées, alors que les greffes d'un organe provenant de l'hybride aux parents

sont rejetées. Ce phénomène correspond au fait que l'expression des produits du

CMH des deux haplotypes a et b de l'hybride est codominante ; chaque cellule de

l'organisme expriment les Ag des deux lignées parentales.

Le

rejet est dû aux lymphocytes T. Il n'apparaît pas chez les souris athymiques.

Figure 5 : Loi de la transplantation

Figure :

Immunologie, I. Roitt, 1994 , DeBoeck Université

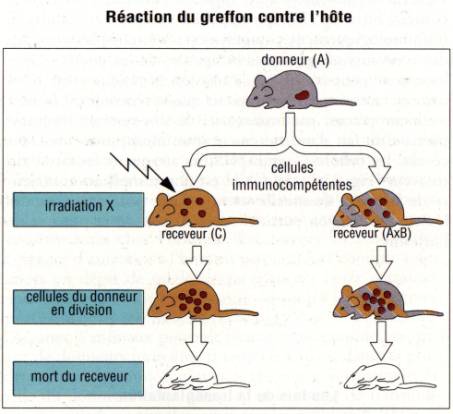

2 — Greffe de moelle

L'injection

de moelle osseuse ou de cellules lymphoïdes T matures (cellules spléniques) de

A à B est rejetée.

Si le receveur est un souriceau nouveau-né dont le système

immunitaire n'est pas encore mature, il se produit une réaction du greffon

contre l'hôte.

L'injection

de cellules lymphoïdes d'une lignée parentale A ou B à un hybride F1(AxB)

induit de même une GVH car l'organisme de l'hybride est génétiquement incapable

de rejeter les cellules T du greffon.

Des phénomènes analogues sont observés lors de la

reconstitution d'un receveur, irradié à dose léthale, à l'aide de cellules

médullaires d'un donneur histo-incompatible au niveau du CMH.

Si

le greffon contient à la fois des cellules T CD4+ et CD8+ on observe une GVH

aiguë. S'il contient seulement des cellules CD8+ ou CD4+, ou bien si

l'histoincompatibilité ne concerne que les gènes de classe I ou de classe II du

CMH, cette GVH peut être prolongée.

L'injection

de cellules souches hématopoïetique d'une souris A à des souriceaux nouveau-né

B, est susceptible d'induire un microchimérisme accompagné d'une tolérance

vis-à-vis des greffes de tissu du donneur A, malgré l'immunocompétance

démontrée par le rejet dans des délais normaux d'une greffe d'une autre lignée

C.

Des

expérience analogues ont été réalisées chez l'adulte par injection de cellules

de moelle osseuse d'un donneur A à un receveur allogénique traité par

irradiation lymphoïde totale ou par administration d'anticorps

anti-lymphocytaires. Dans ces expériences, la tolérance existe tant que

persiste le chimérisme lymphoïde.

Figure 6 : Réaction du greffon contre l’hôte

Figure :

Immunologie, I. Roitt, 1994 , DeBoeck Université

B — Modèles in vitro de la réaction d’allogreffe

La réaction lymphocytaire mixte comporte

l’activation, la transformation et l'expansion clonale des cellules T

alloréactives CD4+ spécifiques de l'un des antigènes HLA de classe II des

cellules stimulantes. Elle s'accompagne de l'expansion des cellules

alloréactives CD8+ reconnaissant des Ag HLA de classe I.

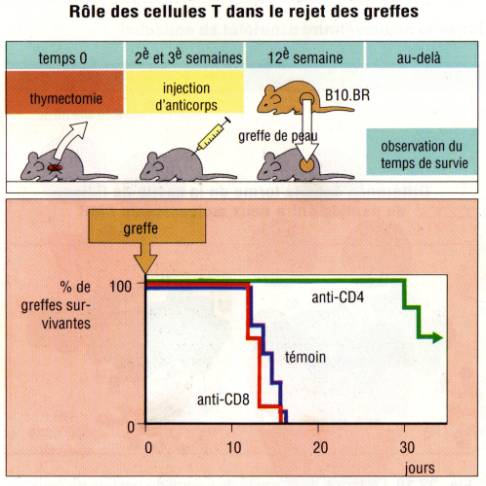

Le

rôle relatif des sous populations de cellules T dans la réaction de rejet peut

être étudié chez des animaux athymiques. L'injection de cellules CD4+ chez des

souris athymiques entraîne le rejet aigu des allogreffes de peau. Les

lymphocytes T CD8+ naïfs provenant d'un donneur non sensibilisé, n'ont pas cet

effet, sauf si ils sont mélangés avec un petit nombre de cellules T CD4+.

L'importance des CD4+ peut être démontrée par

l'injection d'Ac anti-CD4 conduisant à la prolongation de la survie du greffon.

Figure

7 :

Rôle des différentes sous-populations lymphocytaires T dans la reaction de

rejet d’allogreffe.

Figure :

Immunologie, I. Roitt, 1994 , DeBoeck Université

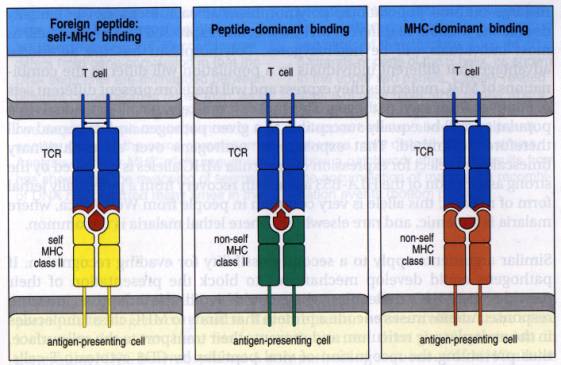

C — Reconnaissance directe et indirecte.

Les

lymphocytes T CD4+ sont activés par les CPA exprimant les molécules de classe

II du CMH. Les CPA impliquées dans le rejet allogénique sont essentiellement

celles du donneur. Les cellules dendritiques provoquent l’activation directe

des lymphocytes T du receveur. Au cours de leur différenciation dans le thymus,

les lymphocytes T ont acquis la propriété de reconnaître, via leur récepteur

pour l’antigène (TcR), des complexes formés de peptides étrangers liés à des

molécules de CMH autologues. Cette « restriction allogénique » de la

reconnaissance semble donc être antinomique d’une reconnaissance directe entre

le TcR d’un lymphocyte T du receveur et un complexe peptide-CMH allogénique

présent à la surface de la CPA du donneur. En fait, au cours de la réponse

directe, le TcR du lymphocyte T du receveur ne réagit pas contre le complexe

peptide-CMH allogénique présent à la surface de la CPA du donneur mais contre

l’un des constituant du complexe pris individuellement. Ainsi, au cours de la

réponse directe, deux types d’interactions peuvent avoir lieu entre le lymphocyte T du receveur et la

CPA du donneur. D’une part, si le peptide fixé sur la molécule de CMH allogénique

présente une très forte affinité pour le TcR d’un lymphocyte T du receveur,

cette interaction peut être suffisante pour activer le lymphocyte T. Une telle

propriété ne peut avoir lieu dans le contexte du CMH du soi puisque les

complexes CMH-peptide de très forte affinités ont été éliminés au cours de la

sélection négative thymique. Toutefois, deux molécules de CHM distinctes

présentent un spectre de peptides

très différents ce qui explique que certains peptides complexé aux molécules de

CMH allogéniques et présentés à la surface de la CPA du donneur puissent

activer directement certains lymphocytes T du receveur. Ce type de

reconnaissance directe est appelé reconnaissance directe peptide-dépendante.

Alternativement, mais de façon moins fréquente, il existe une reconnaissance

directe appelée CMH-dominante dans laquelle le TcR de certains lymphocyte T du

receveur reconnaissent des régions conservées présente sur la molécule de CMH

allogénique. Dans ce cas l’activation du lymphocyte T est indépendante du

peptide fixé sur les molécules de CMH allogéniques et dépend de la densité des

molécules de CMH allogéniques présentent à la surface des CPA du donneur.

L’action conjointe de ces deux mécanismes de reconnaissance directe explique la

grande fréquence des lymphocytes T allogéniques présents chez un individu (1 à

10% de l’ensemble des lymphocytes T)

et explique la violence de la réaction de rejet de greffe allogénique

Les

CPA du receveur peuvent aussi capter des Ag provenant du greffon et les

présenter par les molécules de classe II autologues aux lymphocytes T

spécifiques. Cette voie de présentation est appelée voie de présentation indirecte.

L'activation directe stimule davantage la réaction

de rejet que la voie indirecte. Quelle que soit la voie d'activation, les

lymphocytes ainsi activés vont produire des cytokines nécessaires à la

prolifération et à la différentiation d'autres cellules engagées dans la

réaction de rejet.

Figure 8 : Mécanisme cellulaire de la reconnaissance directe

Figure : Immunobiology, CA. Janeway, 1998 , Garland Publishing

Figure 9 : Reconnaissance directe et reconnaissance indirecte

Figure : Immunobiology, CA. Janeway, 1998 , Garland Publishing

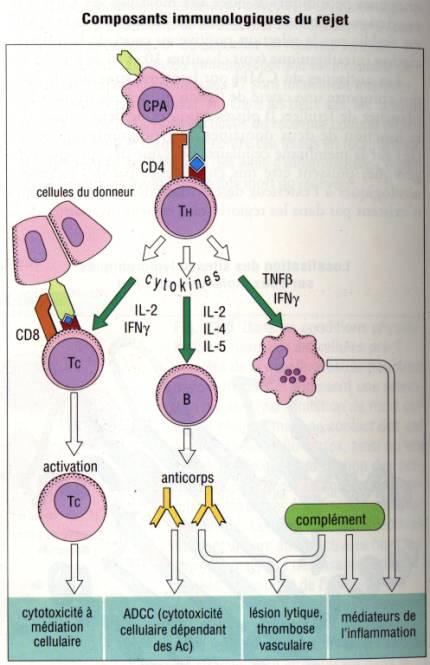

D — Mécanismes effecteurs de la réaction de rejet.

Trois mécanismes interviennent dans la génération des

lésions du greffon : la production de cytokines, les cellules T alloréactives

et les anticorps. Au cours du rejet aigu, les cellules CD4+ alloréactives

stimulées par les Ag HLA de classe II portés par l’endothélium du greffon et

les cellules dendritiques produisent un grand nombre de cytokines (IL-2, IFN-g et TNF-a)

qui stimulent la production d'IL-1, d'IL-6, d'IL-8 et l'expression des

molécules de classe II par les cellules endothéliales, augmentent la

perméabilité vasculaire et provoquent l'infiltration caractéristique par les

cellules mononucléées et, à plus long terme, la prolifération endothéliale. Les

taux de TNF, d'IL-6 et de CRP sont augmentés dans le sérum. Ces lymphokines

sont produites principalement par les cellules T CD4+ de type Th1. Les cellules

Th2 produisent de l’IL-4 et de l’IL-10 qui diminuent la réponse à médiation

cellulaire mais augmentent la synthèse d'allo-anticorps.

Les cellules T cytotoxiques détruisent les cellules

du greffon par reconnaissance des HLA de classe I, adhérence et synthèse de

perforine conduisant à la lyse de la cellule cible. En plus des cellules T

cytotoxiques CD8+, les cellules NK stimulées par les cytokines participent

aussi à la lyse du tissu cible. Au cours de l'exceptionnel rejet suraigu, les

alloanticorps se fixent sur les Ag du greffon portés par l’endothélium

vasculaire. Ils activent le système du complément et provoquent une réaction de

rejet suraigu avec accumulation de plaquettes et de polynucléaires

neutrophiles. A un taux plus faible, ces Ac contribuent avec les lymphocytes T

à la formation des lésions vasculaires du greffon.

Figure 10 : Mécanismes effecteurs de la réaction de

rejet

Figure :

Immunologie, I. Roitt, 1994 , DeBoeck Université

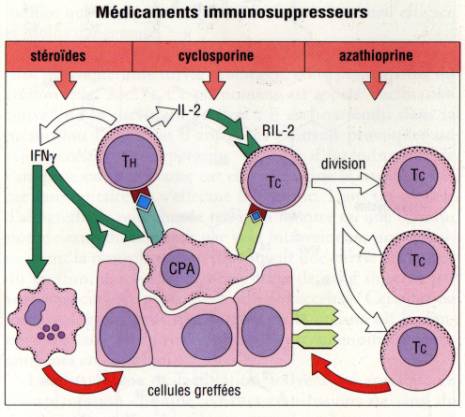

IV – Thérapeutiques

immunosuppressives

L'immunosuppression non spécifique atténue ou

supprime l'activité du système immunitaire quel que soit l’Ag. Si ce type de

thérapeutique est très efficace dans l'induction d'une immunosuppression il

n'en reste pas moins que ces traitements induisent de nombreux effets

secondaires infectieux notamment.

Les trois médicaments non spécifiques couramment

utilisés sont la cyclosporine, les corticoïde et l'azathioprine

Les corticoïdes

Sont actifs par leurs propriétés

anti-infiammatoire. Ils empêchent l'activation des CFA en diminuant

l'expression des molécules du CMH. Ils inhibent bon nombre des effets de l'IFN-g sur les CFA et le greffon.

La cyclosporine (et le FK506)

La cyclosporine est un macrolide d'origine fongique

produit par des micro-organismes du sol. L'effet principal de la cyclosporine

est d'inhiber la production de cytokine par les lymphocytes T CD4+ helper et

notamment la production d'IL-2.

L'azathioprine

Analogue de la 6-mercaptopurine. Son incorporation

dans l'ADN des cellules en division bloque la prolifération.

Chacun de ces médicaments est actif en monothérapie

mais seulement a forte doses, avec un risque d'effets secondaires importants.

Lorsqu'ils sont associés, il ont une action synergique en bloquant différentes

étapes de la réponse immune.

De nouveau médicaments non spécifiques mais plus

sélectifs sont en cours d'étude. Des Ac monoclonaux contre des molécules de

surface du lymphocyte : CD3, CD4, CD8 et le récepteur de I'IL-2 (CD25) peuvent

être administrés pour détruire les cellules ou bloquer leurs fonctions. On peut

coupler des molécules cytotoxiques à ces anticorps pour augmenter leur

efficacité. On peut aussi produire des molécules de fusion associant I'IL-2 à

une toxine.

Figure 11 : Thérapeutiques immunosuppressives

Figure :

Immunologie, I. Roitt, 1994 , DeBoeck Université

V – Les xénogreffes

Le nombre de donneurs étant insuffisant pour

subvenir aux besoins de greffe, on recherche actuellement, par des études

expérimentales, comment utiliser des organes d'animaux. Ces xénogreffes peuvent

être pratiquées entre espèce animales concordantes (entre espèce proche

phylogénétiquement ex : singe-homme) il s'en suit un rejet aigu rapide en

quelques jours. Les xénogreffes réalisées entre espèce animales discordantes on

observe alors un rejet suraigu en quelques minutes.

Le premier obstacle aux xénogreffes est dû à la

présence d'Ac naturels spécifiques (Ex : anti-Gal(a1-3Gal) qui se fixent sur l’endothélium du greffon

et entraînent un rejet suraigu par activation du système complément et coagulation

intra-vasculaire. Les recherches tentent d'identifier les molécules cibles de

ces anticorps et à modifier l’endothélium du greffon pour rendre sa surface

résistante à l'action du complément. L'une des possibilité est la création de

porcs transgéniques exprimant la molécule DAF et CD59 au niveau des cellules

endothéliales du greffon. Il semble que si l'on parvenait à empêcher le rejet immédiat

par les Ac et le complément, la réponse cellulaire T aux xénogreffes pourraient

être contrôlée par les même immunosuppresseurs que ceux utilisés pour prévenir

le rejet d'allogreffe.